Come va l’economia italiana? Secondo uno studio appena pubblicato da Istat la crescita è moderata, inferiore rispetto alla Francia e soprattutto alla Spagna, mentre la Germania è in recessione per il secondo anno di seguito. Anche i primi mesi del 2025 sono stati caratterizzati da forte incertezza sulle prospettive a breve, soprattutto per i rischi circa l’evoluzione degli scambi associati alle decisioni di politica commerciale degli Stati Uniti. L’occupazione ha continuato a espandersi ed è stato conseguito un parziale recupero nel potere d’acquisto dei salari. D’altra parte, l’aumento dell’occupazione, anche per la sua composizione settoriale, si è tradotto in una riduzione della produttività del lavoro. Un’altra nota mezza positiva, il rientro dall’inflazione, influenzato dal forte calo nelle quotazioni dell’energia, la cui crescita ne era stata all’origine. L’inflazione al consumo invece si è mantenuta più bassa che nelle altre maggiori economie europee, tornando però a salire nei primi mesi del 2025. Il debito pubblico è cresciuto lievemente, per effetto della ridotta crescita del Pil nominale e dell’aumento della spesa per interessi.

Nell’ultimo decennio la crescita dell’economia ha risentito sia di condizioni macroeconomiche in prevalenza sfavorevoli, sia di caratteristiche del sistema produttivo associate all’efficienza e all’incremento della produttività che ne hanno frenato l’espansione, quali le ridotte dimensioni d’impresa, la specializzazione, il contenuto innovativo relativamente modesto delle produzioni. Negli anni più recenti lo sviluppo delle attività ad alta tecnologia ha contribuito a mitigare questi effetti. Tuttavia, l’Italia continua a scontare un ritardo nella dotazione di capitale umano qualificato, che si riflette anche in una minor capacità di adozione delle tecnologie digitali che richiedono competenze specializzate. Considerando la dimensione della sostenibilità, tra il 2005 e il 2024 è triplicata la produzione di energia da fonti rinnovabili: in quest’ambito l’Italia resta indietro rispetto alle altre maggiori economie europee, anche se negli ultimi anni si è avuta un’accelerazione. Parallelamente, si sono ridotte le pressioni generate dal sistema economico sull’ambiente. Permangono tuttavia elevati i rischi naturali, associati anche alla maggior frequenza di eventi climatici estremi.

Lo scenario internazionale

- Nel 2024 il Pil mondiale è cresciuto del 3,3 per cento (3,5 per cento nel 2023) e il commercio mondiale di beni e servizi in volume è aumentato del 3,8 per cento (1,0 per cento nel 2023).

- Tra le maggiori economie, la crescita è stata del 5,0 per cento in Cina, sostenuta dalla domanda estera netta, del 2,8 per cento negli Stati Uniti, trainata dalla domanda interna (in particolare per consumi), e dell’1,0 per cento nell’UE27, che ha scontato una perdurante debolezza della produzione manifatturiera e delle esportazioni.

- Le previsioni di aprile del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il 2025 sono, al momento, di una riduzione di circa mezzo punto percentuale della crescita mondiale, particolarmente accentuata per Stati Uniti e Cina, e di minore entità per le grandi economie europee. Queste previsioni sono soggette ad ampi margini di incertezza, perché incorporano gli effetti delle decisioni di politica commerciale degli Stati Uniti e delle reazioni annunciate dagli altri Paesi, in entrambi i casi di natura ancora provvisoria.

La crescita economica

- Nel 2024 l’economia italiana è cresciuta dello 0,7 per cento, come nel 2023. La crescita del Pil è stata superiore in Francia (+1,2 per cento) e Spagna (+3,2 per cento), mentre la Germania ha sperimentato il secondo anno di contrazione (-0,2 per cento, -0,3 nel 2023).

- Dal lato della domanda, all’espansione dell’attività hanno contribuito per 0,4 punti percentuali i consumi (in uguale misura collettivi e delle famiglie) e 0,1 punti percentuali gli investimenti, mentre la variazione delle scorte ha contribuito negativamente per quasi 0,2 punti percentuali. La domanda estera netta ha fornito un apporto di poco più di 0,3 punti percentuali, a sintesi di una riduzione dell’export e di una più accentuata dell’import in volume.

- Rispetto agli altri principali Paesi europei, si evidenziano il ridotto contributo alla crescita del Pil da parte dei consumi finali, che hanno apportato contributi pari a 0,9 punti percentuali in Germania,

1,0 in Francia e oltre 2,5 in Spagna, e un contributo positivo, seppure limitato, degli investimenti, a fronte di contributi negativi in Germania (-0,6 punti percentuali) e in Francia (-0,3 punti percentuali). - Nel 2024 la produzione industriale in volume (corretta per i giorni lavorativi) in Italia è diminuita del 4,0 per cento rispetto al 2023 (quando già era calata del 2,0 per cento), mentre nella UE27 nel suo insieme si è avuta una riduzione del 2,4 per cento. Rispetto a dicembre 2019, a fine 2024 il livello della produzione manifatturiera si è ridotto del 6,5 per cento in Italia, del 10,2 per cento in Germania, del 3,3 per cento in Francia e dello 0,7 per cento in Spagna.

Gli andamenti settoriali e gli scambi con l’estero

- Nella media del 2024, la dinamica in volume del valore aggiunto ha continuato essere negativa nella manifattura (-0,7 per cento; -1,2 per cento del 2023) ed è fortemente rallentata nei settori delle costruzioni (+1,2 per cento; dal +6,9 per cento nel 2023) e dei servizi (+0,6 per cento, dal +1,1 nel 2023), mentre è tornata positiva nell’agricoltura (+2,0 per cento, dal – 5,3 per cento nel 2023).

- All’interno della manifattura, il valore aggiunto è aumentato in misura sostenuta nelle industrie farmaceutica e chimica (+8,7 e +6,7 per cento rispettivamente), mentre si è ridotto di oltre il 7 per cento nella fabbricazione di mezzi di trasporto e nel settore tessile.

- Tra i diversi comparti dei servizi, aumenti superiori all’1,5 per cento sul 2023 si sono avuti nelle Attività amministrative e di supporto alle imprese, Immobiliari, Finanziarie e assicurative, e nei Servizi di informazione e comunicazione. Sono continuati a crescere più della media i Servizi di alloggio e di ristorazione, seppure in rallentamento rispetto agli anni precedenti, e le Attività professionali, scientifiche e tecniche. Di contro, hanno segnato una flessione le attività dei Servizi sanitari (-2,9 per cento) e i Servizi di trasporto e magazzinaggio (-2,0 per cento), condizionati dalla debolezza del manifatturiero.

- Il valore delle esportazioni di beni dell’Italia si è ridotto nel 2024 di 4 decimi di punto, a sintesi di una contrazione delle vendite dirette verso i Paesi UE (-1,9 per cento) in parte compensata da un aumento di quelle verso gli altri mercati (+1,2 per cento).

- Il saldo commerciale italiano nel 2024 è stato positivo e ha sfiorato i 55 miliardi nel 2024, per effetto soprattutto della significativa riduzione del valore delle importazioni (-3,9 per cento) a seguito del calo dei prezzi dei beni energetici.

Il profilo congiunturale e le prospettive dell’economia

- L’attività economica nel 2024 ha subito una battuta d’arresto nella parte centrale dell’anno, seguita da una ripresa, confermata nei primi mesi dell’anno corrente: nel primo trimestre del 2025, secondo le stime preliminari, il Pil è cresciuto dello 0,3 per cento in termini congiunturali (la crescita acquisita per l’anno è dello 0,4 per cento), e la produzione industriale è risultata in aumento per la prima volta dalla primavera del 2022 (+0,4 per cento in termini congiunturali); a febbraio, la produzione delle costruzioni era superiore del 5 per cento rispetto a dicembre 2024 e l’attività dei servizi, in accelerazione nell’ultimo trimestre del 2024, ha proseguito la ripresa a gennaio 2025 (+0,9 per cento rispetto al mese precedente).

- Le previsioni più recenti per il 2025 sono di un rallentamento della crescita rispetto all’andamento già moderato del 2024, come conseguenza principalmente degli effetti dell’evoluzione delle politiche commerciali globale, e sono comprese tra +0,4 (Fmi) e +0,6 per cento (Banca d’Italia e Mef). Le prospettive per l’anno in corso sono tuttavia condizionate dalle possibili evoluzioni delle tensioni geopolitiche internazionali che rendono ogni previsione soggetta ad ampi margini di incertezza.

- L’indice del clima di fiducia delle imprese è sceso nei mesi recenti in tutta Europa, toccando in Italia in aprile il livello più basso da marzo 2021, con un peggioramento più accentuato nel comparto dei servizi, in particolare turistici.

Lavoro, prezzi, salari e profitti

- Nel 2024 l’occupazione è cresciuta ad un ritmo sostenuto: +1,5 per cento l’incremento stimato nella Rilevazione sulle forze di lavoro, trainata dall’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato. Gli occupati sono aumentati di 352mila unità (+173mila uomini e +179mila donne) e i disoccupati si sono ridotti di 283mila. In media d’anno il tasso di disoccupazione è diminuito di 1,1 punti percentuali, al 6,5 per cento.

- La produttività del lavoro per occupato si è ridotta: dello 0,9 per cento, e dell’1,4 per cento per ora lavorata, come risultato dell’’espansione dell’occupazione maggiore rispetto a quella del valore aggiunto.

- L’inflazione al consumo in Italia, misurata attraverso l’indice armonizzato (IPCA), nel 2024 è stata pari all’1,1 per cento, significativamente più bassa rispetto alle altre maggiori economie europee e di 1,3 punti percentuali inferiore alla media della Uem (2,4 per cento). L’andamento dell’inflazione in corso d’anno ha riflesso soprattutto la dinamica dei prezzi dei beni energetici e alimentari, e negli ultimi mesi ha dato segnali di accelerazione, superando in marzo e aprile il 2 per cento: ad aprile l’inflazione acquisita per il 2025 è pari all’1,9 per cento.

- Nel 2024 le retribuzioni nominali sono cresciute più dell’inflazione, consentendo un parziale recupero della perdita di potere di acquisto del biennio 2021-2022. Alla fine del 2024 la crescita delle retribuzioni contrattuali per dipendente è stata pari al 10,1 per cento rispetto all’inizio del 2019, a fronte di un aumento dell’inflazione (IPCA) pari al 21,6 per cento. Nei primi mesi del 2025 la crescita delle retribuzioni contrattuali è rimasta robusta.

- Nel caso delle retribuzioni lorde di fatto per dipendente stimate dalla Contabilità nazionale (che includono gli effetti degli accordi decentrati e dei cambiamenti nella composizione dell’occupazione), dal 2019 al 2024 la perdita di potere d’acquisto è stata più contenuta e pari al 4,4 per cento in Italia, al 2,6 per cento in Francia e all’1,3 per cento in Germania, mentre in Spagna si registra un guadagno del 3,9 per cento.

- Il recupero delle retribuzioni orarie in presenza di una produttività in calo ha determinato nel 2024 un aumento del costo del lavoro unitario pari al 5,4 per cento per l’intera economia. Il mark-up si è corrispondentemente ridotto dello 0,8 per cento, pur restando superiore rispetto al livello del 2019.

La finanza pubblica

- I saldi di finanza pubblica hanno registrato un netto miglioramento. L’indebitamento netto in rapporto al Pil è sceso dal 7,2 al 3,4 per cento. Il saldo primario (al netto della spesa per interessi) è migliorato di quattro punti e tornato in avanzo (+0,4 per cento del Pil) dopo quattro anni, mentre è rimasto negativo peggiorando leggermente in Francia (-3,7 per cento) e Germania (-1,7 per cento) e migliorando in Spagna (-0,7 per cento).

- Il debito pubblico è risultato pari al 135,3 per cento del Pil, in crescita di 7 decimi rispetto al 2023, ma meno di quanto stimato nel Piano strutturale di bilancio (135,8 per cento) e rispetto alle stime di aprile 2024 della Commissione europea (138,6 per cento). L’aumento del rapporto tra debito e Pil ha riflesso quello della spesa per interessi (2 decimi di punto) e la ridotta crescita del Pil nominale.

La produttività e il cambiamento strutturale

- Nel 2024, nel settore privato dell’economia (a eccezione delle attività di locazione), la produttività del lavoro si è ridotta del 2,0 per cento, la produttività del capitale dello 0,2 per cento e la produttività totale dei fattori (PTF), indicativa del contributo degli elementi immateriali all’incremento dell’efficienza, dell’1,3 per cento. Nel periodo 2019-2024 la PTF ha invece contribuito per 0,6 punti percentuali annui alla crescita del valore aggiunto, a testimonianza del miglioramento qualitativo dell’occupazione e di un’evoluzione positiva nell’adozione delle innovazioni.

- Nella stessa direzione, tra 2019 e 2023 il volume del valore aggiunto è cresciuto soprattutto nei settori ad alta tecnologia dell’industria (+17,1 per cento) e dei servizi (+19,8 per cento), e nell’aggregato dei servizi di mercato intensi in conoscenza (+17,9 per cento).

- Inoltre, nei settori ad alta tecnologia tra il 2021 e il 2023 è cresciuto soprattutto il numero di imprese medie (tra 50 e 249 addetti) e grandi (oltre 250 addetti) sia nei servizi (+16,8 e +12,1 per cento), sia nella manifattura (+6,4 e +0,9 per cento). Una dinamica simile si è osservata in Spagna, mentre Germania e Francia mostrano una crescita più accentuata tra le imprese di piccola dimensione.

- Le multinazionali estere hanno un ruolo importante nello sviluppo di questi comparti: le imprese controllate da gruppi esteri originano circa il 60 per cento della spesa in Ricerca e sviluppo nella manifattura ad alta tecnologia e più del 40 per cento nel caso dei servizi (contro poco più del 25 per cento per l’insieme delle attività economiche), e generano il 68 per cento delle esportazioni e il 77 per cento delle importazioni di prodotti ad alta tecnologia.

- Il peso delle esportazioni di prodotti ad alta tecnologia sul valore delle esportazioni di beni è cresciuto dal 6 per cento nel 2007 all’8 per cento nel 2022, restando tuttavia molto inferiore rispetto alla Francia (17,2 per cento) e alla Germania (14,5 per cento) nonché, nel 2022, rispetto alla Spagna (8,5 per cento).

- L’Italia continua tuttavia a scontare un forte ritardo nella dotazione di capitale umano qualificato: nel 2023 gli occupati laureati e/o impiegati come professionisti o tecnici (risorse umane in scienza e tecnologia) rappresentavano circa il 40 per cento del totale, 10 punti percentuali in meno rispetto a Germania e Spagna e 17 nei confronti della Francia.

- La dotazione di capitale umano si riflette sulla velocità nell’adozione delle tecnologie digitali che richiedono competenze più elevate. In positivo, l’Italia è in posizione avanzata nella diffusione del cloud computing (circa il 60 per cento delle imprese nel 2023) e della fatturazione elettronica (ormai quasi universale), grazie a incentivi pubblici e provvedimenti normativi. In negativo, la diffusione degli specialisti in ICT, pure se in crescita, è la più bassa tra le maggiori economie europee, ed emerge un deficit crescente nella diffusione dell’intelligenza artificiale, con solo l’8 per cento delle imprese che la utilizza contro il quasi 20 per cento in Germania.

Ambiente ed economia

- Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre a livello globale dal periodo pre-industriale, il secondo in Europa dopo il 2020 e in Italia dopo il 2022.

- L’Italia è tra i Paesi europei maggiormente colpiti per perdite economiche dovute ad eventi climatici estremi: nel periodo 1980-2023, si colloca al secondo posto nell’UE27 con circa 134 miliardi di euro, dopo la Germania con 180 miliardi e prima della Francia con 130 miliardi.

- Dal 2005 al 2024 l’Italia ha triplicato la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili raggiungendo circa 130 Twh, contro quasi 380 in Germania, oltre 160 in Spagna e 150 in Francia; in questi ultimi due Paesi, tuttavia, il nucleare – considerato energia pulita – concorre rispettivamente per altri 55 e 380 TWh.

- Cresce la quota di produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili (trainata soprattutto dal fotovoltaico). Nel 2024 questa ha rappresentato il 49,0 per cento del totale, contro circa il 16,1 per cento nel 1990 e circa il 40 per cento nel 2014.

- A confronto con il 2014, sono cresciute le quote dell’eolico e, soprattutto, del fotovoltaico, mentre si sono ridotte quelle delle altre fonti. L’idroelettrico, nonostante un calo della quota di quasi 10 punti percentuali, continua a rappresentare circa il 40 per cento della produzione delle rinnovabili, seguito dal fotovoltaico e dall’eolico.

- Tra il 2008 e il 2023 in Italia il livello del Pil è cresciuto dell’1,4 per cento in termini cumulati, ma si sono ridotte le pressioni sull’ambiente generate dal sistema economico: del 23,1 per cento il Consumo di energia delle unità residenti, di oltre il 32 per cento le Emissioni climalteranti (cosiddetti gas a effetto serra) e di circa il 40 per cento

Le condizioni economiche

- Nel 2023, nell’UE27 oltre 94 milioni di persone (21,3 per cento del totale) sono a rischio di povertà o esclusione sociale. In Italia, nello stesso anno, si trova in questa condizione il 22,8 per cento della popolazione residente, un dato in sostanziale diminuzione rispetto al passato (era 28,4 per cento nel 2015), a differenza di Paesi come la Francia e la Germania, nei quali il rischio di povertà o esclusione sociale (rispettivamente, 20,4 per cento e 21,3 per cento) è in aumento rispetto al 2015 (+2,0 e +1,3 punti percentuali).

- Nel 2024, oltre un quinto della popolazione residente in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale: il 23,1 per cento della popolazione, sostanzialmente stabile rispetto al 2023, ricade in almeno una delle tre condizioni che definiscono il rischio di povertà o esclusione sociale: rischio di povertà (18,9 per cento), grave deprivazione materiale e sociale (4,6 per cento), bassa intensità di lavoro (9,2 per cento)

- Il Mezzogiorno resta l’area più esposta al rischio di esclusione sociale. L’incidenza raggiunge

il 39,8 per cento nel Sud e il 38,1 per cento nelle Isole. L’incidenza è più bassa per chi vive in coppia senza figli, soprattutto se la persona di riferimento della famiglia ha almeno 65 anni (15,6 per cento), ed è invece quasi doppia per gli individui che vivono in famiglie in cui il principale percettore di reddito ha meno di 35 anni (30,5 per cento). - La fase del ciclo di vita incide fortemente sulle spese per consumi delle famiglie. Le famiglie composte esclusivamente da giovani e quelle formate solo da anziani hanno stili di vita e priorità diverse, che si riflettono su livelli e composizione della spesa per consumi. Nel 2023, le famiglie composte esclusivamente da giovani rappresentano il 6,8 per cento del totale mentre quelle composte soltanto da anziani costituiscono invece il 29,2 per cento del totale.

- I giovani spendono di più degli anziani, ma entrambe le categorie restano sopra la media nazionale. Nel 2023, le famiglie giovani hanno sostenuto, in termini equivalenti, una spesa media per consumi pari a 2.852 euro al mese, contro 2.919 euro delle famiglie di soli anziani e 2.809 euro della spesa media delle famiglie residenti.

- I consumi variano per composizione oltre che per entità. La spesa alimentare rappresenta circa un quinto del totale per le famiglie anziane e scende al 16,8 per cento per quelle giovani. Le famiglie anziane destinano circa la metà della spesa ai bisogni primari, mentre quelle giovani vi destinano meno del 40 per cento. Allo stesso modo, la spesa per la salute è più contenuta tra i giovani rispetto agli anziani (2,7 per cento contro 6,0 per cento).

- L’arrivo dei figli cambia il profilo di spesa delle famiglie giovani. Nelle famiglie giovani con uno o due figli il livello della spesa equivalente mensile diminuisce a 2.417 euro. Aumenta la quota destinata all’alimentazione, alla salute e all’istruzione e si riduce quella per abitazione e per servizi di ristorazione e alloggio.

- Nel 2023, le spese per abbigliamento e viaggi, con incidenze più alte nel Mezzogiorno, rappresentano le spese che sia i giovani sia gli anziani dichiarano di aver limitato maggiormente rispetto all’anno precedente.

- Nel 2023 la povertà assoluta resta stabile, ma su livelli elevati. Le famiglie in povertà assoluta sono 2,2 milioni (8,4 per cento del totale), mentre gli individui coinvolti sono circa 5,7 milioni di persone, pari al 9,7 per cento della popolazione residente. Rispetto al 2014, l’incidenza è aumentata

di 2,2 punti percentuali a livello familiare e di 2,8 punti a livello individuale. - Le famiglie con minori restano le più esposte alla povertà assoluta. Nel 2023, tra le famiglie con figli minori l’incidenza di povertà assoluta raggiunge il 12,4 per cento (13,8 per cento a livello individuale), con un incremento di oltre 4 punti rispetto al 2014. I minori in povertà assoluta sono circa 1,3 milioni.

- L’incidenza della povertà assoluta diminuisce con l’aumentare dell’età della persona di riferimento della famiglia. È pari al 6,2 per cento tra gli individui di 65 anni e più, e scende al 5,7 per cento tra le famiglie composte di soli anziani, cioè 441mila famiglie (contro l’11,3 per cento delle famiglie di soli giovani in condizione di povertà assoluta, 202mila).

- La povertà assoluta è più diffusa nel Mezzogiorno dove il 10,2 per cento delle famiglie è in povertà assoluta (859mila famiglie). In quest’area del Paese, l’incidenza sale al 12,8 per cento per le famiglie composte di soli giovani.

- Le famiglie giovani con figli sono tra le più vulnerabili. Tra le famiglie giovani con almeno un figlio minore l’incidenza di povertà assoluta sale al 15,2 per cento, contro il 10,0 per cento delle famiglie giovani senza figli minori. Valori elevati si riscontrano anche tra le persone sole e, all’estremo opposto, tra le famiglie numerose.

- Il livello di istruzione incide fortemente sul rischio di povertà assoluta. Nelle famiglie in cui la persona di riferimento ha al massimo la licenza media, l’incidenza è pari al 13 per cento, mentre scende al 4,6 per cento tra chi possiede almeno un diploma di scuola secondaria superiore.

- La povertà assoluta colpisce in modo molto più marcato le famiglie composte solo da stranieri. Nel 2023 l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie di soli cittadini stranieri è pari al 35,1 per cento (circa 569mila famiglie), contro il 6,3 per cento tra le famiglie composte esclusivamente da cittadini italiani.

- I redditi da lavoro costituiscono la componente più importante dei redditi familiari per la maggior parte delle famiglie, ma non sempre il reddito proveniente dall’attività lavorativa è sufficiente a eliminare il rischio di povertà per il lavoratore e la sua famiglia. Nel 2023, il 21,0 per cento dei lavoratori risulta essere a rischio di lavoro a basso reddito. Tale rischio è più elevato tra le donne (26,6 per cento rispetto al 16,8 per cento degli uomini), i giovani in età inferiore a 35 anni (29,5 per cento contro il 17,7 nella classe 55-64 anni) e i cittadini stranieri (35,2 per cento contro 19,3 degli italiani).

Le condizioni di salute

- Sebbene aumenti la speranza di vita alla nascita, la quota di anni vissuti in buona salute si riduce, soprattutto per le donne. Nel 2024, gli uomini possono aspettarsi di vivere in buona salute 59,8 anni in media, in linea con il 2019. Per le donne, invece, il valore scende a 56,6 anni, il minimo dell’ultimo decennio.

- Nel 2022 il tasso di mortalità evitabile è pari a 17,7 decessi per 10mila abitanti, valore più basso nell’UE27 dopo la Svezia. L’Italia è tra i paesi con le performance migliori in entrambe le componenti della mortalità evitabile: la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari, e la mortalità trattabile, associata, invece, alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente. Il tasso di mortalità prevenibile è pari a 11,3 per 10mila nel 2022 e il tasso di mortalità trattabile è pari a 6,3 per 10mila. Tuttavia, nel contesto dell’UE27, l’Italia perde posizioni per la componente trattabile, evidenziando un rallentamento nella capacità del sistema sanitario di garantire diagnosi e cure tempestive.

- In Italia si osservano tassi di mortalità prevenibile e trattabile più alti per le persone con livello di istruzione più basso. I tassi di mortalità prevenibile degli uomini e delle donne con al massimo la licenza elementare (41,1 e 15,7 per 10mila rispettivamente) sono oltre il doppio di chi ha almeno una laurea (16,8 per i laureati e 7,6 per le laureate). Analogamente, per la mortalità trattabile, il tasso degli uomini meno istruiti (15 decessi per 10mila) è 2,1 volte superiore a quello dei più istruiti (tasso pari a 7,1), mentre per le donne tale rapporto è inferiore e uguale a 1,8.

- Nel 2024 circa una persona su 10 (9,9 per cento) ha rinunciato a visite o esami specialistici, principalmente a causa delle lunghe liste di attesa (6,8 per cento) e per le difficoltà nel pagare le prestazioni sanitarie (5,3 per cento).

- La rinuncia alle prestazioni sanitarie è in crescita sia rispetto al 2023 (7,5 per cento), sia rispetto al periodo pre-pandemico (6,3 per cento nel 2019), soprattutto per l’aggravarsi delle difficoltà di prenotazione.

- Nel 2024 l’indice di salute mentale si attesta a 68,4 punti in media. Il disagio psicologico peggiora con l’aumentare dell’età. Il valore medio più elevato dell’indice si riscontra tra i giovani di 14-24 anni (70,4 punti) e raggiunge il minimo (65,1) tra le persone di 75 anni e oltre.

- Le disuguaglianze di genere nel disagio psicologico sono marcate, soprattutto tra giovani e anziani. Tra i 14-24enni il divario tra donne e uomini è di 6,1 punti (67,2 contro 73,3). Anche tra gli over 75 il disagio psicologico delle donne è superiore a quello degli uomini (indice di salute mentale più basso 62,7 contro 68,5).

- Le condizioni di disabilità interessano 2,9 milioni di persone in Italia nel 2023 (5,0 per cento della popolazione), di cui 1 milione 690mila donne. La quota più elevata di persone con disabilità si riscontra nelle classi di età più anziane: 6,9 per cento nella classe 65-74 anni e 19,2 per cento tra gli anziani di 75 anni e più. Tra le donne si osserva una prevalenza inferiore a quella degli uomini fino ai 64 anni, per le classi di età successiva la quota di donne con disabilità supera quella degli uomini.

- Solo il 9,8 per cento delle persone con disabilità dichiara di stare bene o molto bene, contro

l’83,1 per cento del resto della popolazione. Nel corso degli anni, la quota di persone con disabilità che dichiarano di stare male o molto male è diminuita (dal 61,0 per cento del 2010 al 57,3 per cento del 2023). - Dal 2010 al 2023, la percentuale di persone con disabilità con almeno una patologia cronica ha oscillato intorno all’88 per cento (33 per cento nel resto della popolazione). La quota aumenta con l’età raggiungendo, nel 2023, il 95,5 per cento per gli individui di 75 anni e più (69,8 per cento nel resto della popolazione).

I percorsi di vita delle generazioni

- Negli ultimi quarant’anni i matrimoni hanno registrato una progressiva e continua diminuzione, al netto di brevi oscillazioni congiunturali, dovuta alla riduzione delle generazioni più giovani per via della denatalità persistente e a un cambiamento radicale nelle scelte familiari. Per le donne nate nel 1933 (le ipotetiche nonne) il tasso di primo-nuzialità realizzato entro i 40 anni è stato pari a

879 matrimoni per mille donne, 870 per le nate nel 1958 (le ipotetiche madri), mentre è crollato a 578 per le loro figlie (nate nel 1983, oggi appena quarantenni); quest’ultimo valore è inferiore a quello che la ipotetica generazione delle madri aveva raggiunto già entro l’età di 25 anni (647). - Nel 1973, anno in cui la generazione delle ipotetiche nonne raggiunge i 40 anni, sono stati registrati 418mila matrimoni, di cui il 95,9 per cento costituito da primi matrimoni celebrati con rito religioso; l’età media al primo matrimonio era di 27,2 anni per gli uomini e 24,0 per le donne. Nel 1998, quando la generazione delle ipotetiche madri raggiunge i 40 anni, i matrimoni sono già scesi a 280mila, in particolare per il crollo delle prime nozze, e l’età media al primo matrimonio, in rapida crescita, arriva a 30,2 e a 27,2 anni, rispettivamente per uomini e donne. Nel 2023 sono state celebrate poco più di 184mila nozze, di cui il 58,9 per cento con il rito civile (47,5 per cento nei primi matrimoni).

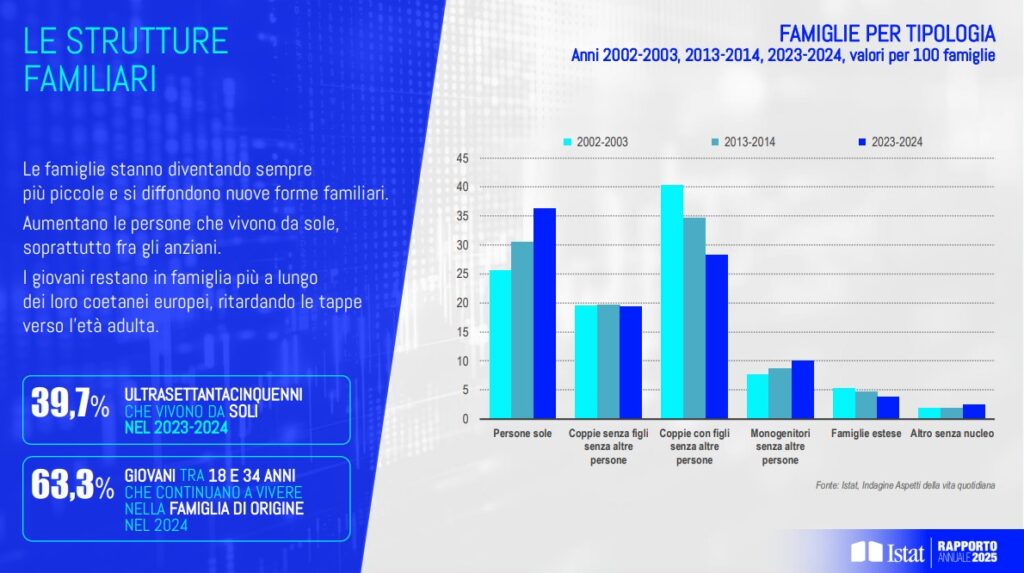

- Crescono le nuove forme familiari: le unioni libere (oltre 1 milione e 700mila) e le famiglie ricostituite coniugate (840mila) insieme rappresentano quasi una famiglia su 10. Le unioni libere sono ormai diffuse tra celibi e nubili, che rappresentano circa due terzi dei casi, come alternativa o fase precedente al matrimonio, mentre circa un quinto è costituito da nuove unioni per separati e divorziati; meno frequenti quelle con almeno un vedovo.

- Il numero medio di figli per donna, riferito a ciascun anno di calendario dal secondo dopoguerra a oggi, evidenzia alterne fasi di aumento e diminuzione; quello, invece, delle varie generazioni che hanno completato la loro storia riproduttiva diminuisce da 2,31 figli in media per le nate nel 1933, scendendo al di sotto dei 2 figli con la generazione del 1948, fino al dato stimato di 1,44 per la generazione del 1983.

- A partire dalle nate negli anni Sessanta si nota un processo di progressiva convergenza, al di sotto dei due figli per donna in tutte le ripartizioni. Nel Nord già la generazione del 1933 era al di sotto dei due figli per donna, al Centro quella del 1939; nel Mezzogiorno, invece, bisogna arrivare fino alla generazione del 1961. Nel passaggio dalla generazione delle madri (1958) a quella delle figlie (1983) raddoppia la quota di donne senza figli (dal 13,2 per cento al valore stimato del 26,2 per cento), con un picco di circa tre donne su 10 nel Mezzogiorno.

- L’età media alla nascita del primo figlio aumenta dai 25,9 anni della generazione del 1960

ai 29,1 anni di quella del 1970; il rinvio del primo figlio è ancora più marcato per le generazioni più giovani. La convergenza tra i modelli territoriali comporta anche una minore differenza nell’età alla nascita del primo figlio: per la generazione del 1983 si va dai 30,9 anni nel Centro ai 29,7 nelle Isole (30,3 anni in media nazionale). - Anche la diffusione delle nuove modalità di formazione della famiglia produce i suoi effetti sui comportamenti riproduttivi. Nel 1999 10 nati su cento avevano genitori non coniugati, mentre nel 2023 questa quota è più che quadruplicata (42,4 per cento). A crescere sono soprattutto i nati da genitori entrambi mai coniugati (dal 6,3 al 35,9 per cento).

- L’invecchiamento della distribuzione delle donne in età feconda è correlato con un crescente ricorso, negli anni più recenti, alla procreazione medicalmente assistita (PMA): tra 2005 e 2022 il numero dei trattamenti è cresciuto del 72,6 per cento e il tasso di successo è raddoppiato (passando dal

16,3 per cento al 32,9 per cento). A partire dai 40 anni di età delle madri, il numero di nascite da PMA cresce in modo sostenuto, raggiungendo il picco dai 50 anni in poi, quando il 76,0 per cento delle nascite avviene grazie a tecniche di fecondazione assistita. L’età media delle donne divenute madri tramite PMA è di 38 anni rispetto ai 32 anni per le nascite naturali. - Tra il 1980 e il 2023 il tasso di abortività volontaria (numero di interruzioni volontarie della gravidanza su mille donne residenti di età 15-49 anni) è diminuito del 64,1 per cento, raggiungendo uno dei valori più bassi a livello internazionale (5,5 per mille). Le nate nel 1957, a trent’anni, hanno un tasso di abortività pari a 22,5 per mille donne, mentre quelle del 1987, alla stessa età, riportano un valore uguale a 7,8: una riduzione del 65,2 per cento avvenuta nell’arco di 30 generazioni.

- Nel 2023 si sono registrate oltre 82mila separazioni e circa 80mila divorzi. Dal 1970, anno in cui il divorzio è stato introdotto nell’ordinamento italiano, il numero dei divorzi è aumentato costantemente fino al 2015, quando si è registrato un forte incremento (+57,5 per cento) legato all’introduzione di modifiche normative. Cresce l’età media alla separazione: tra il 2000 e il 2022 è salita di circa 9 anni per uomini e donne. Aumentano le separazioni in età matura, con valori triplicati dopo i 65 anni

(da 1,6 per cento del 2000 a 5,8 del 2022). - L’analisi per coorti di matrimonio mostra una tendenza crescente alla dissoluzione anticipata per separazione dei coniugi. A distanza di dieci anni sono ancora in essere 938 su mille primi matrimoni celebrati nel 1982 (anno di nozze, in media, delle ipotetiche madri, nate nel 1958); contro 854 primi matrimoni su mille celebrati nel 2012 (anno in cui le ipotetiche figlie mediamente si sono sposate).

- L’aumento dell’instabilità coniugale contribuisce alla diffusione delle seconde nozze e successive. Nel biennio 2015-2016, con l’introduzione del divorzio breve, le seconde o successive nozze hanno registrato un incremento marcato e nel 2023 hanno raggiunto un massimo storico di oltre 44mila, il 24,1 per cento dei matrimoni totali.

- Nel 2023 la quota di persone di 65 anni e più sul totale della popolazione è del 21,6 per cento per gli uomini e del 26,3 per le donne. La soglia dei 65 anni per definire gli anziani appare sempre più anacronistica perché, grazie al miglioramento delle condizioni di vita, le persone che oggi hanno

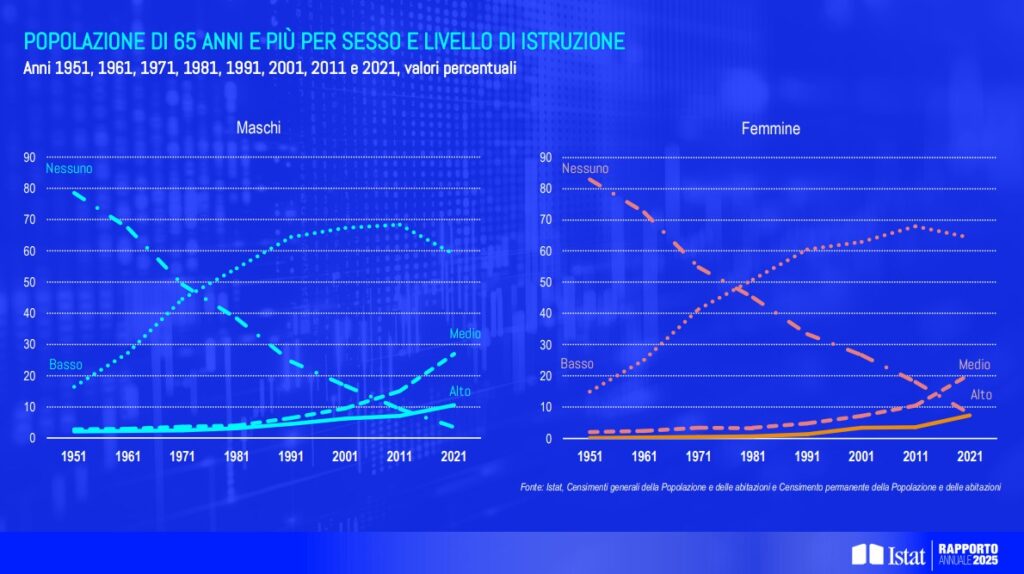

65 anni possono contare ancora su numerosi anni in condizioni di relativa buona salute, attività e partecipazione sociale. Secondo un approccio dinamico, assumendo come soglia la speranza di vita a 65 anni del 1985, la quota di anziani sul totale della popolazione nel 2023 risulterebbe, invece, pari a 13,6 per cento per gli uomini e a 20,1 per cento per le donne. - Nel 1951 oltre otto anziani su 10 erano privi di titolo di studio. Nel 2021 questa quota si è drasticamente ridotta al 5,9 per cento, con una differenza ancora marcata tra uomini (3,5 per cento) e donne (7,8 per cento). La maggioranza delle persone con 65 anni e più ha oggi la licenza media (circa 62 per cento), in netto aumento rispetto al 15,7 per cento del 1951.

- Le nuove generazioni di ultrasessantacinquenni hanno un livello di istruzione molto più elevato, frutto sia dell’estensione dell’obbligo scolastico introdotto dalle riforme degli anni Sessanta sia dei successivi cambiamenti economici e culturali. I titoli di studio più alti, inizialmente marginali, hanno registrato un progresso costante nella popolazione dai 65 anni e più: dall’1,1 nel 1951 all’8,8 per cento nel 2021 (dal 2,2 al 10,6 per cento per gli uomini e dallo 0,1 al 7,4 per cento per le donne).

- L’83,3 per cento degli 11-19enni con due cittadinanze si sente parte di entrambe. Anche senza riconoscimento legale, molti giovani stranieri si sentono italiani (l’80,3 per cento); l’85,2 per cento se nati in Italia. La percezione di appartenenza scende però all’aumentare dell’età di arrivo nel nostro Paese. La maggioranza dei giovani sostiene lo ius soli: il 58,9 per cento è favorevole alla cittadinanza alla nascita, il 21,7 per cento dopo un periodo di residenza.

- Quasi il 70 per cento degli adolescenti immagina un futuro con figli: il 64,5 dei ragazzi con background migratorio afferma di volere figli, contro il 70,0 per cento degli italiani. Le intenzioni variano anche in base alla provenienza: si passa dal 72,4 per cento degli adolescenti di origine albanese

al 39,4 per cento di quelli cinesi, tra cui oltre il 45 per cento è incerto. - Riguardo alle intenzioni di residenza futura, meno del 45 per cento dei ragazzi tra 11 e 19 anni intende restare in Italia, con percentuali più basse tra gli stranieri (37,9 per cento contro 45,6 degli italiani). Tra le cittadinanze, nella collettività cinese la quota di coloro che vogliono restare a vivere in Italia da grandi è la più bassa (29,0 per cento), mentre è la più alta tra i marocchini (45,1 per cento, valore simile a quello degli italiani).

La crescita economica, l’occupazione e il capitale umano

- Dal 2000 al 2024, il Pil in Italia è aumentato del 9,3 per cento in termini reali: nello stesso periodo la crescita è stata di circa il 30 per cento in Germania e Francia e di oltre il 45 per cento in Spagna.

- L’occupazione è cresciuta, ma trainata da settori a bassa produttività. Tra il 2000 e il 2024 il numero degli occupati è aumentato del 16 per cento, in linea con Francia e Germania. Tuttavia, questa crescita è stata sostenuta soprattutto dalle attività dei servizi a basso contenuto tecnologico e ad alta intensità di lavoro, e non compensata dall’espansione delle attività a produttività elevata. Come conseguenza, il Pil per occupato in Italia si è ridotto del 5,8 per cento (mentre in Francia, Germania e Spagna è cresciuto di circa l’11-12 per cento) e il Pil per ora lavorata è aumentato di appena lo 0,7 per cento, condizionando negativamente la dinamica salariale.

- Tra il 2000 e il 2024 l’occupazione in professioni qualificate è passata da un quarto a un terzo del totale. Si tratta di un progresso notevole (+45 per cento in termini di occupati) e più accentuato per i giovani, ma inferiore rispetto alle altre maggiori economie UE.

- Negli anni più recenti sono aumentati gli occupati in professioni ICT: dal 3,5 per cento del totale nel 2019 al 4,1 per cento nel 2023. Tali professioni sono considerate strategiche per la competitività e l’innovazione del sistema produttivo. In Germania, il paese con l’incidenza più elevata, nello stesso periodo sono salite dal 4,0 al 4,9 per cento.

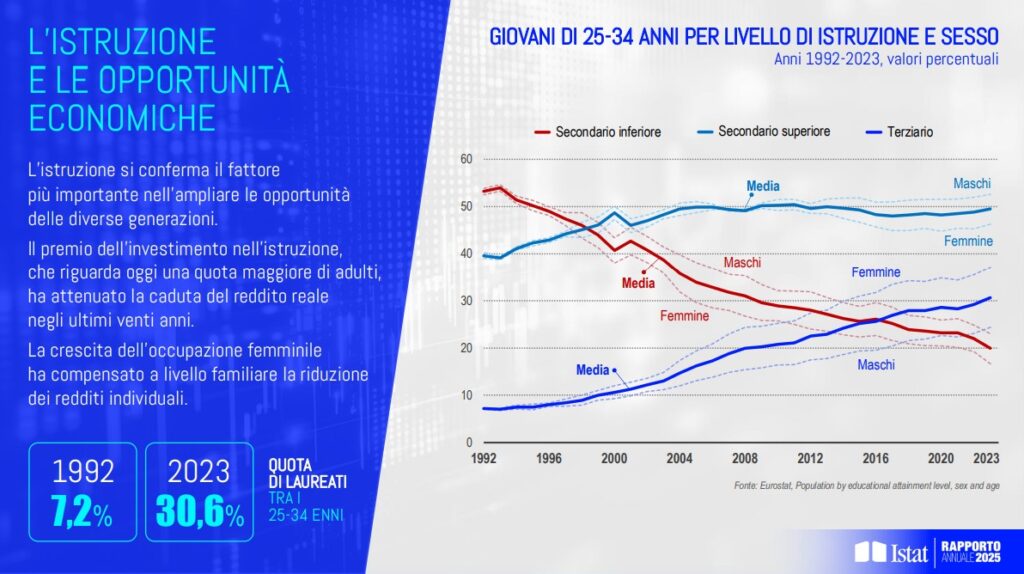

- L’istruzione superiore è cresciuta molto, soprattutto tra le donne: tra il 1992 e il 2023, la quota di laureati tra i 25-34enni è salita dal 7,2 al 30,6 per cento (al 37,1 per cento tra le donne). Questo cambiamento ha contribuito in modo significativo a migliorare le possibilità di accesso e permanenza nel mercato del lavoro, specialmente per le donne: tra le 25-34enni laureate il tasso di occupazione è del 74,1 per cento, solo 1,1 punti percentuali inferiore rispetto ai coetanei maschi.

Il capitale umano giovane risulta un fattore chiave per la digitalizzazione e la crescita: l’aumento di un punto nella quota di giovani (sotto i 35 anni) sul totale degli addetti laureati ha migliorato di oltre un punto percentuale la probabilità di successo nell’adozione delle tecnologie prima della crisi pandemica e il livello dell’occupazione e del fatturato nel periodo 2018-2022

Le opportunità di occupazione e reddito

- Nel 2024 il reddito reale da lavoro per occupato è più elevato rispetto al 2014, l’anno di minimo dopo la Grande recessione degli anni precedenti, ma più basso del 7,3 per cento rispetto al 2004

(-5,8 per cento per i dipendenti), per la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione, con riduzioni in tutte le classi d’età. - Nonostante il calo del potere d’acquisto del reddito da lavoro, nel periodo tra 2004 e 2024 quello del reddito familiare equivalente è aumentato del 6,3 per cento, grazie ai cambiamenti demografici (in particolare, la riduzione della quota di famiglie con figli), all’aumento del numero di componenti occupati e alla maggior diffusione della proprietà della casa di abitazione.

- Tra il 2011 e il 2022 la quota di adulti (18–65 anni) che percepiscono redditi imponibili da lavoro è aumentata dal 62,7 per cento al 70,4 per cento e il reddito mediano (ovvero dell’individuo che si colloca a metà nella scala dei redditi, in generale sotto la media) è cresciuto del 4,2 per cento in termini reali. Si registra quindi un miglioramento generale dell’inclusione lavorativa, pur permanendo differenze sostanziali sul mercato del lavoro.

- Persistono forti divari territoriali nelle opportunità professionali. Tra il 2011 e il 2022 l’occupazione è cresciuta del 6,3 per cento nei sistemi locali del lavoro (SLL) più dinamici del Centro-nord, che includono le maggiori città metropolitane, mentre si è ridotta nei SLL meno dinamici del Mezzogiorno (-6,1 per cento) e in alcune aree del Centro-nord periferiche o in declino industriale (-1,7 per cento). I primi sono i soli dove sia cresciuta anche la popolazione.

- Le opportunità di occupazione e reddito dipendono anche dalle caratteristiche e dalle scelte individuali. Per la popolazione in età attiva tra 2011 e 2022, il livello di istruzione si conferma il fattore più rilevante nel determinare la capacità di accedere a professioni qualificate e redditi più elevati, fino a un incremento massimo in termini reali di oltre 21mila euro nel caso del dottorato di ricerca. La condizione di straniero implica invece uno svantaggio reddituale rispetto ai cittadini italiani, che si attenua per chi acquisisce la cittadinanza.

- Risiedere nel Mezzogiorno rappresenta uno svantaggio nella probabilità di migliorare la propria condizione reddituale (intesa come passaggio a un quarto superiore nella distribuzione del reddito) pari a quasi 8 punti percentuali rispetto al Nord-ovest. Per contro, chi decide di cambiare SLL ha una probabilità aggiuntiva di avanzamento economico di circa 4 punti percentuali.

- I giovani e la mobilità intergenerazionale nelle opportunità

- Le disparità geografiche pesano sui risultati occupazionali e reddituali dei giovani, come per le generazioni che li hanno preceduti: tra i nati nel 1992, 19enni nel 2011 e 30enni nel 2022, quelli residenti nel Mezzogiorno nel 2022 presentavano uno svantaggio molto contenuto nell’istruzione terziaria, ma la quota con redditi da lavoro era superiore del 10,0 per cento al Centro e del 14,4 per cento al Nord, e i relativi redditi del 15,2 per cento più elevati al Centro e del 34,0 per cento al Nord.

- La migrazione interna attenua le differenze, ed è associata all’istruzione: al lordo delle condizioni occupazionali, questa si associa a redditi superiori del 40-60 per cento rispetto a chi resta nelle aree di origine; la quota delle persone con un livello di istruzione terziaria tra chi decide di spostarsi è superiore di 17 punti percentuali rispetto all’incidenza della stessa tra chi rimane nel territorio di residenza.

- La mobilità intergenerazionale nell’istruzione (e nei redditi) è ridotta, ma non assente. Tra i nati nel 1992 provenienti da famiglie con basso titolo di studio – più della metà del totale, in parte sovrapposte con quelle a reddito basso – la quota di laureati è del 17,6 per cento, contro quasi il 75 per cento tra quelli provenienti da famiglie con entrambi i genitori laureati. Tra i primi il 36,3 per cento non acquisisce il diploma secondario superiore (quando lo consegue, è prevalentemente di tipo tecnico o professionale), tra i secondi, non lo acquisisce solo il 2,3 per cento (e in larga maggioranza frequenta i licei).

- Il livello di istruzione ha un’incidenza diretta sulla posizione reddituale a 30 anni. Infatti la metà dei giovani laureati nel 2022 ha redditi imponibili più elevati della media della popolazione, mentre tre quarti dei meno istruiti (senza diploma) ha redditi più bassi della media (quasi un quarto non ha redditi imponibili).

- D’altro canto, nel 2022 i giovani che hanno conseguito un reddito elevato mostrano un’alta mobilità intergenerazionale: tra questi il 53% dei laureati e il 49% dei non laureati ha migliorato la posizione nella distribuzione dei redditi rispetto alla famiglia d’origine.

- Il livello di reddito dei giovani dipende anche dalle condizioni di contesto e da scelte e risultati nell’istruzione: tra i trentenni nel 2022, quelli coi redditi più elevati presentano una incidenza relativamente maggiore di percorsi formativi tecnico-scientifici (tra i laureati, specialmente se conclusi in tempo e col massimo dei voti) e di maschi tra i non laureati, mentre risultano svantaggiati quelli con una minor presenza migratoria interna (verso altri SLL) e quelli residenti al Sud.

- Il sistema produttivo e i cambiamenti nell’occupazione

- Le dinamiche demografiche e dell’istruzione della popolazione si riflettono in misura differenziata nel sistema economico. Per il complesso delle attività, tra il 2011 e il 2022 l’età media degli occupati è aumentata di 2,4 anni, mentre il livello medio di istruzione è salito di circa 0,7 anni di studio equivalenti.

- La quota di addetti con titolo terziario è cresciuta di oltre 5 punti percentuali, dal 14,1 al 19,4 per cento. Nei servizi intensi in conoscenza nel 2022 si raggiungono livelli tra il 40 e il 55 per cento, con incrementi particolarmente elevati per quelli finanziari e di informazione e comunicazione. La crescita è più contenuta nelle attività caratterizzate da minore scolarizzazione, quali le Costruzioni, i servizi di Alloggio e ristorazione e i Servizi alla persona.

- Tra il 2011 e il 2022 è quasi raddoppiata l’incidenza dei lavoratori di 55 anni e più in rapporto a quelli con meno di 35 anni, da uno su due (il 53 per cento per il complesso degli addetti, il 29 per cento per i soli dipendenti) a un rapporto quasi paritario (il 98,6 per cento, e il 65,5 per cento per i soli dipendenti).

- L’età degli imprenditori è spesso associata a quella dei dipendenti: nelle imprese con imprenditori di 65 anni e oltre i dipendenti di almeno 55 anni si equivalgono con quelli di meno di 35 anni, mentre in quelle con imprenditori fino ai 45 anni il rapporto scende sotto il 40 per cento.

- Le imprese a rischio di mancato ricambio generazionale (dove il rapporto tra addetti di 55 anni e più e di meno di 35 anni è superiore a 1,5) sono il 30,2 per cento. Tuttavia, questa condizione di criticità è fortemente concentrata nelle imprese con meno di tre addetti (caratteristiche di molte attività dei servizi e in cui l’occupazione coincide in gran parte con l’autoimpiego), dove tocca il 35,1 per cento delle unità economiche, scendendo al 17,4 per cento in quelle tra 3 e 9 addetti, al 3,7 per cento nelle piccole imprese tra 10 e 49 addetti, e ad appena lo 0,8 per cento in quelle di medie e grandi dimensioni.

- Le imprese giovani assumono più giovani, soprattutto nelle attività intense in conoscenza: nel 2022 gli occupati sotto i 35 anni di età – in media pari al 24 per cento del totale – raggiungevano il 36 per cento nelle imprese di meno di 5 anni e fino a quasi il 40 per cento nelle attività dei servizi ad alta tecnologia. In queste ultime, gli imprenditori sotto i 35 anni rappresentano il 26,6 per cento, rispetto all’11,8 per cento in totale.